どうやって作っているのか興味のあるボタン!

こんにちは。

クロップオザキ社長の尾崎です!

当社のある東神田2丁目は千代田区の東の端っこ。最寄駅はJR総武線の浅草橋駅。ここから神田川を渡って会社に行きます。この神田川の景色が私は好きで、よく写真に撮っています。この橋は左衛門橋(さえもんばし)で、隅田川方面の景色。屋形船や釣り船がたくさん係留されていて風情を感じます。

さて、今回はボタンのお話です。先週の水曜日に日本最大のボタンメーカーであるアイリスさんの群馬県にある工場へ行ってきました。これは従業員研修の一環で、アイリスさんにご協力いただき工場見学をさせてもらったのです。今回は入社2年目のスタッフ3名と一緒に行ってきました。今回の研修で、私がずっと疑問に思っていたボタンのことが解消されました。そんなお話です。

一番右はアイリスさんの営業の小野さん!

まずはアイリスさんのご紹介

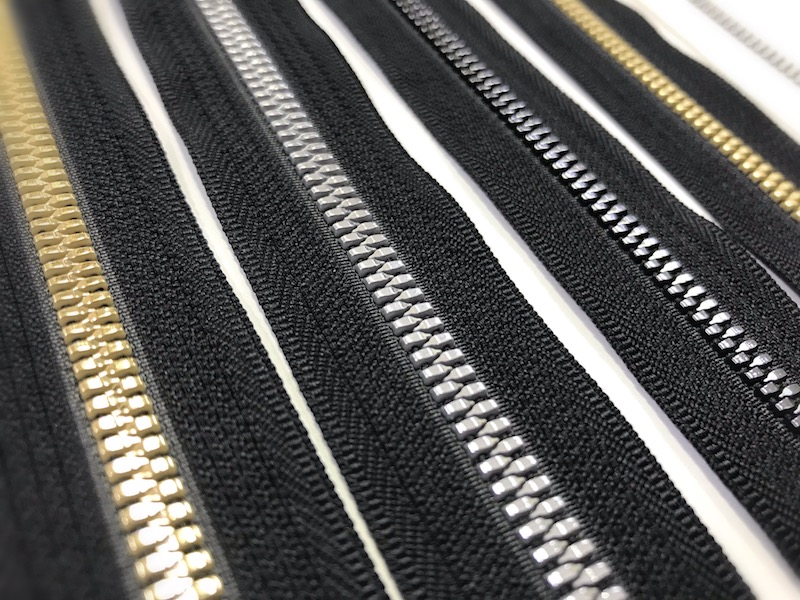

アイリスさんは日本最大のボタンメーカーで群馬中心に国内4工場、中国、フィリピンにも工場を持ち、事業所は国内・海外に15拠点を持つグローバル企業です。当社もアイリスさんからボタンはもちろん、他にもファスナー引き手などいろいろなものを仕入させていただいてます。今回、群馬にある3工場を訪問させていただきました。ユリア樹脂ボタン、ポリエステルボタン、金属ボタンの工場をそれぞれ見学させたいただきました。ありがとうございます! アイリスさんのHPはこちらから。

ポリエステルボタンのこと

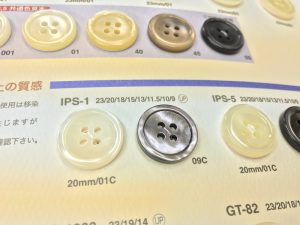

今回取り上げたいのがポリエステルボタンのこと。ポリステルボタンは液体状にしたポリステル樹脂を原料にして、ボタンの柄や色を出し、ボタンの原料になるタブレットを作ります。下の写真の穴の開いていないがタブレット。これを削ってボタンの形状にします。

ポリエステルボタンには2種類のタブレット製造方法があります。ひとつは金属の筒に原料を流し込み、柄を金太郎飴のように作る棒管ポリエステル。上の3つが水牛調の原料が棒管ポリ。もう一つが、下の黒いのと白いので、これは貝調のボタンを作るための原料。こちらは板材ポリスエステルと呼ばれ、大きな回転するドラムに原料を流し込み、遠心力で流し込んだ原料の層を作り、最終的に硬化させ、板状にします。これをタブレット状にパンチグで抜きます。貝調ポリエステルはこの方法でないとできません(棒管ではできない)。

棒管ポリエステルのナット調ボタン

棒管ポリエステルの水牛調ボタン

貝調ポリステルボタン

このボタンはどうやって作っているのか?

ふと自分のジャケットのボタンを見て疑問に思います。さて、この貝調ポリエステルのボタンはどうやって作っているのだろう?

それがこれ。

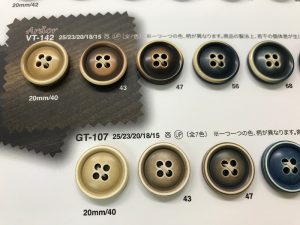

貝調なので板材です。でも、板材だと均一に色が出るはずです。例えば、下のように層になっているボタンを見るとわかりやすいです。上から白、色物(赤など)、白と層にした板材を作ります。真ん中糸穴部分を深く削ることにより、サンドイッチの真ん中が出ているのです。

横から見ると層になっているのがよくわかります。

しかし、上のジャケットのボタンは白い部分が均一には出ていません。不思議です。

他のボタンでは、逆に黒い部分が一部だけ。

どうやって作っているの?

では、どうやって作っているのか? 勇気を出して聞いてみました。すると驚きの答えが!

タブレットの材料を斜めに切削していたのです。そうすることで、上の方の黒い部分や白い部分を一部だけ残すことができます。そのために通常より厚い材料を使っています。手間とコストが掛かっているのですね。他に下のボタンも同じ作り方です。

おまけ

上記の水牛調ポリエステルと同じような見え方のボタンがあります。それがこれ!

これはトースト加工とか焼き加工と言って、バーナーでひとつひとつ焼いて焦げ目を付けている加工です。これまた手間が掛かっています。

まとめ

ボタンの一部部分だけが色が違う貝調や水牛調のボタンってどうやって作っているのかが、アイリスさんの工場に行ってやっとわかりました。自称「日本でいちばんボタンのことを知る男」が自称なことがよくかわりました(笑)やっぱり製造現場に行くのは勉強になります。アイリスさん、ありがとうございます!!

ボタンについてのネットショップでの購入はこちらから

それ以外のお問い合わせはこちらから

尾崎博之

最新記事 by 尾崎博之 (全て見る)

- 2022年8月11日~16日 夏季休暇 - 2022年8月10日

- 2022年3月28日上海ロックダウンの状況報告 - 2022年3月28日

- 2022年1月20日 付属の勉強会 ネーム・洗濯表示の基礎知識 - 2022年1月6日

関連記事

- PREV

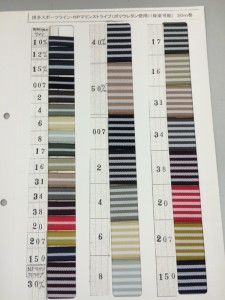

- 側章に使える広幅のストライプテープをご紹介

- NEXT

- 無さそうで有る(!?)手カンの種類